なぜ地震は起きるのだろう?

「大陸移動説」というワードを聞いたことがあるでしょうか。

20世紀の初め、ドイツの気象学者アルフレート・ヴェーゲナーが提唱した説だが、発想自体はもっと前からあったらしいです。今ではプレートテクトニクス理論として受け入れられているものの、当時はまだ簡単には受け入れてもらえなかったようです。

世界地図や地球儀を眺めていれば、なんとなく想像できる気がするのだけど。

日本で出回っている世界地図だと分かりにくいけども、西洋で使われているヨーロッパが中心で日本が右端にある世界地図だとよく分かる。アフリカ大陸の西側のへこんでいるカメルーンの辺りと、南米ブラジルの東側の一番出っ張っている部分が、パズルのピースのようにカチッとはまるんじゃないかと。それ以外の部分も少し曲げればピタッと収まる、収まっていたんじゃないかと思える。

それにしても、ずいぶんと離れたものだ。アフリカ大陸と南米大陸は5,500Kmほど離れているが、そこまで離れるのに約2億年かかったらしい。年平均に割ると、1年で0.0000275Km。年間2.75Cmだと思うと、何とかくあり得るのかもと思ってしまう。

地球上の陸地は、約3億年から2億年ほど前には超巨大な「パンゲア」というひとつの大陸だったらしく、それから今日まで陸地がいくつかのプレートに分かれて今の世界地図の表す位置へ移動してきたことになる。

プレートの上に乗った大陸が毎年数センチ、じりじりと動いている。地球の表面には十数枚のプレートがあり、押し合いへし合いすることにより、そのひずみにより地震が発生する。今の形になるまでにどれだけ大きな地震が、どれだけたくさん起きたのか想像するだけで、今の私たちの平穏な生活がほんの束の間であるかが分かる。

地球は生きている

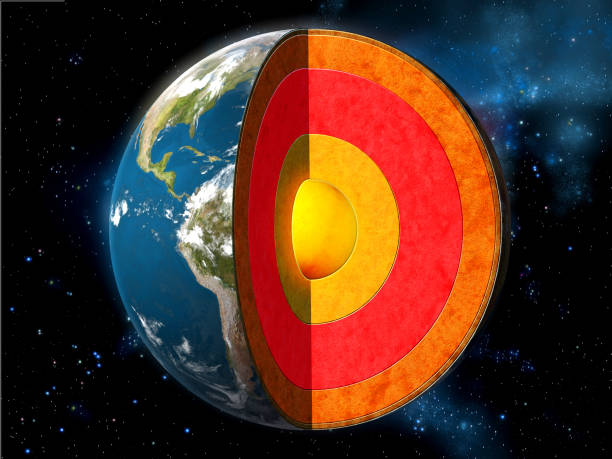

私たちが生きている地球の内部は、大まかに表面部分の「地殻」とその下の「マントル」、そして中心部分の「核」と分かれている。

地殻は十数枚のプレートに分かれていて、それぞれの運動により地球の表面の形(地形)を作っている。厚さは地形によりバラバラだが平均的に大陸の部分で約40Km、海洋部分で約6Km。海も陸地もすべて地殻の上に乗っかっている。陸地(プレート)は常に生まれて、動き、ぶつかって消えている。

地殻の下にはマントルがあり、マントルが地球内部の大部分を占めています。マントルは厚さ約2900Kmあり、高温のため柔らかくなった岩石が対流を起こして上に載っているプレートをゆっくり動かしています。

実は人類は未だマントルへは到達しておらず、日本の地球深部探査船「ちきゅう」が海底掘削で2018年に掘った3,262mというのが世界最深記録になる。マントルまではまだ道半ばといった感じで、どれだけ大変なことなのかが伺える。

地球の中心部分は核(コア)と呼ばれ、直径約3,000Kmで金属質、温度は4,000~5,000程にもなるのでドロドロの液体かと思いきや、300万気圧以上にもなる圧力のため、外側は流体で内側は固体だそうな。外側の柔らかい金属が対流するために磁場(地磁気)が発生し、地球は、実際は少しずれているそうだが、北極(N極)と南極(S極)で巨大な磁石となっている。しかも時々、数万年から数十万年単位でN極とS極が逆転するらしいというのが興味深い。

日本列島が乗っかっているプレートのゆくえ

さて、私たちが住んでいる日本列島のはなしだが、地球上の十数枚のプレートのうち、4枚がぶつかり合っている場所にあり、世界的に活発な沈みゾーンに位置している。

ひとことで地震と言っても人間が感じない微弱なものから、大災害を引き起こす巨大地震までさまざまだが、いわゆる災害を起こすとなるとM6以上らしく、津波もその辺りから発生し始める。そしてM6からM7へいくと大地震ということになり大災害となる。そのM7以上の地震は世界中で直近の90年間で900回ほど起きているが、実にそのうちの10%が日本で起きている。また、プレートの強い沈み込み運動の影響で火山活動が活発に起きており、世界の活火山の約7%が日本にあると言われている。

その具体的なプレートについては、ユーラシアプレート、北米プレート、太平洋プレートとフィリピン海プレートの4つになる。

4つのプレートは複雑に重なり合いそれぞれ押し合いへし合いしていて、その境界線にはそれぞれ名前がある。

まず、北海道の襟裳岬沖から房総半島沖にかけて、全長8,000Km以上ある「日本海溝」。太平洋プレートが日本列島の下に沈み込むようにぶつかっている。まだ記憶にも新しい東日本大震災の原因となった、東北地方太平洋沖地震もその付近を震源としている。

二つめは、「相模トラフ」、トラフ(trough)というのは比較的浅い海底にある溝というか、盆地のような地形をさしていて、もっと深くてはっきり溝になっているのが海溝(トレンチ)という。相模トラフは、伊豆半島の東側から相模湾を渡って、房総半島沖の日本海溝にぶつかります。構造がかなり複雑で、フィリピン海プレートが北米プレートの下に沈み込んでいるのだが、さらにその下に太平洋プレートが潜り込んでいる。千葉県沖が震源の中小規模の地震が多いのもそのせいだと推察できる。

三つめは、「駿河トラフ」と「南海トラフ」2つのトラフをひとまとめにしているが、駿河湾から紀伊半島沖を通って四国沖へ続く、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む一連の谷だ。過去、駿河トラフと南海トラフの地震は連動して発生することが多く、今後予想される地震も甚大な被害を及ぼす可能性がある。

最後が少し複雑なユーラシアプレートと北米プレートの境目だが、樺太から北海道の東沖を抜けて日本海を通り、糸魚川-静岡構造線から東側のラテン語で「大きな溝」という意味を表すフォッサマグナ(Fossa Magna)という深さ6,000メートル以上の巨大な地溝帯になり、相模トラフへと抜ける。

そんな4つのプレートの上にいる我らが日本列島だが、このままいくとフィリピン海プレートと太平洋プレートの2つが後ろにいるオーストラリアプレートと北米プレートに押されて消滅し、さらにその2つのプレートに挟まれて、巨大な大陸の内側に閉じ込められてしまうらしい。約2億5千万年後には・・・。

コメント